全成分表示とは、エイジングケア化粧品をはじめ化粧品を販売する際に、使用している原料を全て記載するという国のルール。

その名のとおり、全ての成分を表示する義務のことですが、これを読み解くにはそのルールや背景の理解が大切です。

この記事では、全成分表示を読み解くコツをご紹介します。

また、エイジングケア化粧水を使った事

例もご紹介します。

メーカー営業、エステティシャンを経て、現在、ナールスゲン入りエイジングケア化粧品「ナールス」の公式サイト「ナールスコム」の店長として、ナールスブランドに関わる業務全般を担当。

<保有資格>

コスメコンシェルジュ

◆日本化粧品検定1級

◆日本エステティック協会認定エステティシャン

◆日本エステティック業協会上級認定エステティシャン

◆ソワンエステティック協会認定ビューティーセラピスト

CONTENTS

1.全成分表示を知ってエイジングケア化粧品を理解しよう!

エイジングケア化粧品をはじめ化粧品を販売する際のルールに、「全成分表示」があります。

全成分表示とは、どんな化粧品でも、パッケージや能書などを見ると必ず記載している、化粧品に配合している全ての成分を表記したもののことです。

これをチェックすれば、化粧品の保湿力、あるいは刺激性などの特徴を理解することが可能です。

もちろん、エイジングケア化粧品もこのルールに従って、全成分を表示する義務があります。

しかし、この全成分表示のルールには、不思議な「抜け道」もあるのです。

また、全成分表示の背景やルールをしっかり理解しておけば、どんなエイジングケア化粧品を選ぶべきかの知識も高まります。

化粧品を理解するとは、次の2点を知ることです。

- 配合されている化粧品成分の特性・特徴・役割を理解する

- 配合されている化粧品濃度を理解する

この2つをしっかり理解すれば、エイジングケア化粧品をはじめどんな化粧品でもどのようなものかを把握することができるのです。

全成分表示は、ちゃんと理解すれば、化粧水ランキングほかのランキングや口コミ、人気や評判に頼るのではなく、しっかり自分の知識で化粧品を選ぶ手助けをしてくれるものです。

この記事では、化粧品の理解に欠かせない「全成分表示」について、詳しくご紹介します。

また、エイジングケア化粧水「ナールスピュア」の全成分表示をケーススタディでご紹介します。

「全成分表示のルールを知りたい!」

「化粧品を読み解く基本を理解したい!」

「全成分表示ってどこを見ればよいの?」

「化粧品メーカーの広告に騙されたくない!」

「ランキングや口コミだけではなく、自分の知識や知恵でしっかり化粧品を選びたい!」

とお考えの方は、抜け道とそれを暴く(?)ための方法も公開していますので、ぜひ、続きをお読みくださいね。

<全成分表示について動画で知りたい方はこちら>

【化粧品を選ぶ時は!】化粧品の全成分表示を理解するコツ

<PR>

キャリーオーバー成分も含めて本当に全成分を表示する!

- 全成分表示とは、2001年に始まった化粧品に配合されている全成分の名称を表示する法律のことです。化粧品のはたらきや安全性を読み解く基本として活用できます。

- 全成分表示のルールの第一の基本は、配合量の多い順で記載することです。他にも細かなルールがあるのでしっかり理解しましょう。

- 全成分表示には、「表示をしなくてよい」例外があります。キャリーオーバー成分と企業秘密成分です。

- 全成分表示だけに頼りすぎると、化粧品を誤って理解することもあります。成分の特性や濃度ではたらきがどう異なるかなども理解しましょう。

- 医薬部外品には、全成分表示は適応されません。別のルールが存在するのです。

2.全成分表示とは?

1)全成分表示の背景

全成分表示とは、その名の通り、化粧品に配合されている全成分の名称を表示することです。

2001年に、『成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」などを使用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること』と、厚生労働省からの通達が出され、「医薬品医療機器等法」(現「薬機法」=旧「薬事法」)で規定された法律です。

この法律によって、化粧品会社は、各企業責任のもとに成分の安全性を十分に確認した上で、化粧品成分を選択する義務を負うということの重要性が高まりました。

一方、消費者も自己責任で成分をしっかり理解して化粧品を選ぶ必要性が増したのです。

2)全成分表示は「表示名」を記載する

化粧品成分に商標名(ブランド名)を付けるのは自由ですが、化粧品のパッケージや能書などに記載の際は、全成分表示のルールの下で共通の名称で表示しなければならないのです。

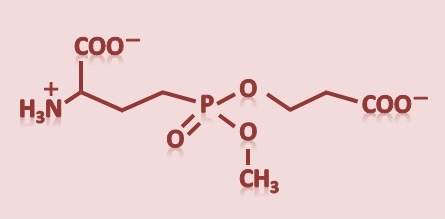

例えば、エイジングケア化粧品成分である「ナールスゲン」は、表示名称は「カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル」です。

ナールスゲンは、ブランド名(商標名)なので、説明や全成分表示以外では「ナールスゲン」と記載してよいのですが、全成分表示の際は、表示名称で記載することが義務付けられているのです。

3)どこに記載されるの?

①基本記載ルール

全成分表示は、通常、容器に直接記載するほか、容器の被包に記載します。

また、外箱やその被包でもかまいませんし、そこに記載できない場合は、容器や被包に固定されたタグに記載することも可能です。

②容量が50g(50ml)以下の場合のルール

容量が50g(50ml)以下の場合は、全成分表示を別紙で一緒に提供すればよいことになっています。

ただし、容器または被包に、「成分表は別に添付」と記載することが義務付けられています。

③サンプルやテスターは?

また、製品だけではなくサンプルにも記載が必要です。

一方、店頭でのテスター容器への記載は義務づけられていません。

ただし、顧客の求めに応じて、いつでも全成分表示が見られるようにしておくことが必要です。

4)全成分表示のメリット

この全成分表示によって、次のようなメリットが生まれました。

- これまでに特定の成分で肌トラブルを起こしたことがある方は、それが配合されている製品の使用をあらかじめ避けることができる

- 化粧品で肌トラブルなどが起きた時は、全成分表示が書かれている容器、外箱などを持参し、皮膚科専門医などに見せれば原因の特定の可能性が高まり、対処がしやすくなる

つまり、全成分表示によって情報の透明性が高まることで、より安全に化粧品を使えるようになったのです。

3.全成分表示の以前の「旧表示指定成分」とは?

1)全成分表示が実施される前のルールと旧表示指定成分

全成分表示が実施される前は、特定の成分だけを表示すればよいルールでした。

その特定の成分が、今で言うところの「旧表示指定成分」です。

旧表示指定成分とは、1980年に厚生労働省によって、「体質によってアレルギーなどの皮膚トラブルを起こす恐れがある」と指定された成分です。

これらは、102種類の原料に香料を加えた合計103種類あって、当時は、「表示指定成分」と呼ばれていました。

かつては、この成分だけを表示すれば良かったのです。

それでも、お肌の弱い人やアレルギーの不安がある方にとっては、化粧品を選ぶ際の目安として役立ちました。

しかし、その一方で、「これさえ入っていなければ安全である」という誤解も生じたのです。

さらに、アレルギーの原因となるアレルゲンはさまざまあり、さらには人によってどの成分が原因になるかはわからない、ということも明らかになってきました。

つまり、この制度の運用が一定期間続いた後、特定の化粧品成分だけを表示することが、かえって化粧品の安全性を考える上で問題になるというリスクが大きいことがわかってきたのです。

こうした背景から、特定の成分のみの表示で済ませるこの制度は廃止され、2001年から全成分表示の制度に変わったのです。

先程も説明しましたが、現在、「旧表示指定成分」と呼ばれているものは、当時の「表示指定成分」のことです。

旧表示指定成分は、過去にアレルギーが比較的多く報告されていましたが、成分そのものだけによる問題ではなく、それに含まれる「不純物」が原因であることもわかってきました。

その後、化粧品原料をつくる技術も進展し、不純物が入るリスクも減って、安全性は高まっています。

もちろん、数年前に発生した化粧品の副作用などは大きな社会問題にもなり、リスクは依然として残っていますが、全体的な化粧品成分の品質は過去よりは向上しています。

なお、全成分表示に変わった後、同じ成分であっても、旧表示指定成分における名称と、現在の全成分表示における名称が変わったものも出てきましたので、その点も覚えておきましょう。

2)無添加化粧品とは、旧表示指定成分を配合しない化粧品だった!

ちなみに、無添加化粧品とは、当時、旧表示指定成分を配合しない化粧品のことをそう呼んでいましたが、今では定義が不明確なまま、無添加化粧品という呼び方が続いています。

ですから、無添加化粧品とは一体何が無添加なのかを確認せずに選ぶのは止めましょう。

こうした背景から、この記事でお伝えしたいことは、「化粧品で使われる用語や言葉などのイメージで化粧品を判断せず、1つひとつの成分をしっかり理解することで判断しましょう」ということです。

特に、エイジングケア化粧品を使う世代の方のお肌は、年齢を重ねるごとに刺激に弱くなっていきます。

なぜなら皮脂が少なくなるほか、表皮の角質層の天然保湿因子(NMF)やセラミドが減って、バリア機能が低下するからです。

そのため、お肌にとって刺激の大きい成分は避けることが大切です。

だからこそ、正しいエイジングケアのためには、エイジングケア化粧品に含まれる1つひとつの成分の理解が大切なのです。

全成分表示を読み解くことは、その大きなヒントになるのです。

4.全成分表示の読み方と利用方法

1)全成分表示の読み方の基本

全成分表示を読み解くには、そのルールを理解しておくことも大切です。

まず、基本的には、配合量の多い順に記載されることです。

エイジングケア化粧品でも多くの場合は、「水」が1位です。

また、温感化粧品にはグリセリンが高濃度で配合されるので、グリセリンがトップに表示されることもあります。

ただし、配合量が1%以下の成分は、順不同でもよいことになっています。

ですが、どこからどこまでが1%より多い濃度かは不明です。

また、香料・着色料は最後にまとめて表示されます。

全成分表示には、細かな取り決めがまだまだありますが、大枠のルールはたったこれだけなので、読み方そのものは簡単ですね。

2)全成分表示の基本的な利用法

安全性のチェックとしては、次の2点がポイントです。

- 全成分表示の中に、自分のお肌に合わない成分があるかどうかを確認する

表示の上位の中に、刺激の強い成分があるかどうかを確認する

有効性のチェックとしては、次の2点がポイントです。

- 全成分表示の中に、自分のお肌の悩みにアプローチできる成分があるかどうかを確認する

- また、その成分の表示順で配合濃度を推測する

表示が下位であっても、刺激が強い成分もあるので、配合濃度が低いから必ずしも安心とはいえません。

また、有効成分では濃度が低くても効果が発揮できるような成分もあるので、表示が下位だから効果がないともいい切れません。

例えば、ナールスゲンは50μモル(0.005%)が推奨濃度なので、それ以上濃度を増やす意味がありません。

そのため、配合濃度は低くても十分なので、上位に表示されることはありません。

全成分表示の読み方自体は簡単ですが、化粧品の成分そのものの知識がないと意味がないこともおわかりですね。

これが、エイジングケア化粧品ほか、化粧品成分の理解が必要な理由なのです。

改めて、全成分表示のポイントをまとめておきます。

3)全成分表示のポイント

①全成分を配合量の多い順で記載する。

②配合量の多い順に記載して、配合成分1%以下は順不同で記載する。

③着色料以外の成分を配合量の多い順に記載し、その後に着色料を順不同に記載する。

④混合物は、混合されている成分ごとに記載する。

⑤抽出物は、抽出された物質と、基になる抽出溶媒や希釈溶媒を分けて記載する。

⑥香料については、複数成分でできていても「香料」という表示が可能。

⑦決められた範囲内であれば、表示名称は選べる(ヒアルロン酸の場合、「ヒアルロン酸ナトリウム」または「ヒアルロン酸Na」は、どちらでもよい)

⑥原則として、ボトルや外箱などわかりやすく読みやすい場所に表示する。

ただし、それが小さい場合は、全成分を記載した紙などの同封も可。

5.全成分表示をもっと深く知ろう!

今挙げたポイントをご理解いただければ、おおむね全成分表示の理解することが可能です。

しかし、まだ細かいルールがあるので、詳しく知りたい方はこの章も参考にしてください。

1)混合物の全成分表示の詳細

混合物は、混合されている成分について1つ1つ記載することが必要です。

例えば、ネオダーミルというエイジングケア化粧品成分は、グリセリン、水、メチルグルコシド6 リン酸(MG6P)、銅、リシン、プロリンの混合物です。そのため、全成分表示では、これらが1つずつ記載されます。

一方、「ネオダーミル」とは記載されません。

2)May Contain 制度

シリーズとなっているメイク用品などで、色や香り、着色剤などの一部だけが違うものがあります。

例えば、ブランド名も同じで性状も同じ口紅、ファンデーションやマニキュア、頬紅、石けん、オーデコロンなどがあります。

これらのシリーズ製品で、着色剤に該当する成分は、その成分が配合されているか否かに関らず、[+/-]の記載の後に、そのシリーズに配合される全ての着色剤を表示してもよい制度があります。

これをMay Contain制度と呼びます。

3)全成分表示に記載する成分名表示のルール

全成分表示で記載する名称は、日本化粧品工業連合会によって設けられた「全成分表示名称委員会」にてリストとして公表している成分名で表示することになっています。

そこにない場合は、INCI(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)のリストを参考にして、和訳してリストへの登載を化粧品工業連合会に申し込むことになります。

申込から記載までの期間は、次のいずれかで記載することが可能です。

- 「化粧品工業連合会名称命名法通則」に準じて作成された名称

- 日本薬局方、日本薬局方外医薬品規格及び食品添加物公定書に記載されている成分名

- 消費者が一般に理解できる名称

化学名による名称

なお、成分の表示では、いずれの場合も、次の点に留意することが必要です。

- 読みやすく、理解しやすいような用語で正確な記載をする

- 明瞭に邦文で記載する

「天然」などの接頭語は記載しない

6.全成分表示の抜け道「キャリーオーバー」とその暴き方

1)キャリーオーバー成分は、全成分表示の義務がない!

実は、この全成分表示、厳密にいえば完全なものではないのです。

そのキーワードの1つは「キャリーオーバー」です。

キャリーオーバーとは、『持ちこされた』という意味で、原料の製造の工程において「添加」されたり、「残留物」として残っていたりするものを指します。

全成分表示には、このキャリーオーバーした成分を表示する義務はないのです。

例えば、「化粧品成分X」の安定のために「防腐剤Y」などの成分を添加して化粧品原料をつくることがあります。

この原料には、厳密に言えば「成分Y」が含まれます。

しかし、この原料を使用して化粧品をつくった場合、表示するのは「X」だけでよく、「Y」を表示する義務はありません。

具体的な例を挙げます。

化粧品メーカーが、原料会社から購入した原料に「パラベン」が使われていても、化粧品をつくる際に、パラベンを配合せず製造しているのであれば「パラベン無添加化粧品」といえるのです。

もちろん、キャリーオーバー成分は少量なので、それに刺激を感じない方にとっては問題ではありません。

しかし、パラベンなど特定の成分に刺激を感じる方は、あらかじめその情報を知りたいですよね?

法律的には、キャリーオーバー成分を表示しないことは問題ありませんが、お客さまのことを考えれば、その情報を開示すべきか?否か?

答えは明白ですね。

私たちは、キャリーオーバー成分であっても、何が配合されているかは全て開示するようにしています。

それが当たり前だと思いますし、お客さまにエイジングケア化粧品の成分で、お肌に合わないものが配合されている場合、事前にそれを知っていただきたいからです。

これは、「普通」の感覚だと思いますが、キャリーオーバーのことを開示する企業は少数派です。

それでは、キャリーオーバー成分の有無を見分けるにはどうしたらいいのでしょう?

残念ながら、化粧品のパッケージや能書ではわかりません。

でも答えは簡単です。

化粧品のメーカーに聞くことです。

メーカーがきっちりと答えてくれなければ・・・。

その企業の姿勢をどう考えるかのご判断はお任せしますが、お客さまのことを真摯に考える企業ならば、納得いく回答があると思います。

「オーガニックコスメ」、「自然派化粧品」、「無添加化粧品」など、安全イメージの言葉で“化粧”した基礎化粧品が多い中、化粧品に関する法律やルール、言葉の定義などを理解することこそが、正しく化粧品を選ぶ知恵になるのです。

エイジングケア化粧品の理解のためのも、業界を取り巻くルールを理解することも大切なのです。

2)企業秘密成分(非表示成分)とは?

なお、全成分表示の中で、もう1つ表示しなくてもよい成分があります。

それは、「企業秘密成分(非表示成分)」です。

企業が秘密にしたいと思う成分は、「その他」と記載できるのです。

しかし、厚労省の許可が必要であって、基本的には認めない方針のようです。

ですから、この点についてはあまり気にする必要はありません。

7.医薬部外品と全成分表示

医薬部外品とは「医薬品と化粧品の中間的な存在」です。

医薬品のように「治療」を目的とするものではないのですが、化粧品に配合できない有効成分が含まれているものや、高濃度で成分が含まれているものがあります。

「薬用化粧品」とも呼ばれます。

薬機法で医薬部外品と表示するように決まっているものとしては、パーマ液、浴用剤、美白化粧品、ニキビ用化粧品などがあります。

医薬部外品の全成分表示のルールは、これまで説明してきた化粧品の全成分表示とは異なります。

医薬部外品の全成分表示は、日本化粧品工業連合会の自主基準に基づいて2006年から実施されています。

そのポイントは、次の通りです。

- 医薬部外品では、有効成分を先に記載することが可能。また、分けて記載することも可能

- 医薬部外品では、全成分表示の際に「化学名」を使える。例えば、「パラベン」を「パラオキシ安息香酸エステル」と記載することが可能

- 同じ成分でも医薬部外品と化粧品で表示名が異なる場合がある。例えば、化粧品では「水」が、医薬部外品では「精製水」。

このように医薬部外品と化粧品では、全成分表示のルールが異なるのです。

これは、一般の消費者にとっては非常にわかりにくいことだと思います。

しかし、現時点ではこれがルールなので、そのことを知っておくことも大切なのです。

8.ナールスピュアの全成分表示を読み解く

1)ナールスピュアの全成分は12種類

では、実際にナールスブランドのエイジングケア化粧水「ナールスピュア」を事例に、全成分表示を読み解いてみましょう。

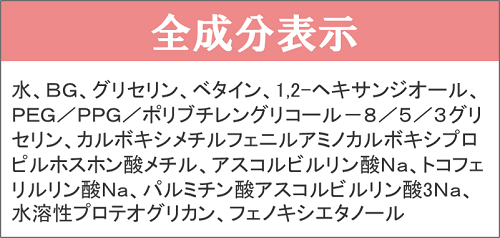

まず、ナールスピュアのパッケージに記載のある「全成分表示」をご覧ください。

まず、成分の種類をチェックしてみると、全部で12個の成分でできていることがわかります。

化粧水にはたくさんの種類がありますが、ナールスピュアは配合される成分の種類が少ない化粧水であることがわかります。

2)全成分表示にあるナールスピュアの成分

①水

ナールスピュアに配合しているのは、精製水です。しかし、全成分表示のルールでは、「精製水」と記載できないので、「水」と記載します。

化粧水なので当然ですが、水の配合濃度が最も高く、全成分表示の1番目です。

②BG

BGとは、ブチレングリコールのことです。

無色・透明で、やや粘りのある水溶性の化粧品成分。

この成分は、化粧水などローション系の化粧品によく使われており、保湿効果があって刺激の少ない成分です。

③グリセリン

グリセリンは、無色透明、粘り気のある水溶性の化粧品成分です。

この成分は、化粧水などローション系の化粧品によく使われ、保湿効果があって刺激の少ない成分です。

④ベタイン

水溶性の化粧品成分。

⑤1,2-ヘキサンジオール

無色透明で、水溶性の化粧品成分。

1,2-ヘキサンジオールは、BGと構造および配合目的が同じ成分で、保湿作用と抗菌作用があります。

⑥PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン

水性保湿油という新しいコンセプトの成分で、「ウィルブライドS-753」と呼ばれます。

油にも水にも溶ける両親媒性を持っています。

肌なじみがよくてべたつかず、安全性が高いことが特徴です。

水溶性ビタミンC誘導体などの経皮吸収を促進する作用もあります。

⑦カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル

水溶性のエイジングケア化粧品成分「ナールスゲン」の表示名称です。

ナールスゲンは、京都大学と大阪市立大学の共同研究で開発されたエイジングケア化粧品成分で、コラーゲンやエラスチン、HSP(ヒートショックプロテイン)47というハリやツヤを保つたんぱく質をつくるのを助けます。

また、ナールスゲンは、グルタチオンを増やすことで酸化を防止します。

⑧アスコルビルリン酸Na

水溶性のビタミンC誘導体で、短時間でお肌に吸収される即効性の高い成分です。

コラーゲンをつくるのを助けます。

また、ナールスゲンと一緒に使うと、相乗効果があることも実験でわかっています。

⑨トコフェリルリン酸Na

油状のビタミンE(DL-α-トコフェロール)にリン酸基を加えて、世界で初めて水溶性の性質をもたせたビタミンE誘導体です。

抗酸化作用があり、血行の促進をサポートします。

⑩パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na

APPS(アプレシエ)と呼ばれる両親媒性のビタミンC誘導体です。

従来のビタミンC誘導体を改良し、浸透性を高め刺激性を低くしたものです。

最近、人気があり、さまざまなエイジングケア化粧水、ビタミンC誘導体化粧水に配合されます。

⑪水溶性プロテオグリカン

プロテオグリカンは、弘前大学と産業界が協力してできた保湿成分です。

優れた保湿効果があり、EGF(上皮成長因子)様作用でコラーゲンを増やすはたらき、ヒアルロン酸を増やすはたらきがあります

さらに、抗炎症作用と抗酸化作用もあります。

⑫フェノキシエタノール

フェノキシエタノールは、もともと玉露に含まれている揮発成分として発見されました。

低濃度で抗菌作用を発揮し、パラベンが効きにくい微生物にも効果があります。

一方で、パラベンより殺菌力が劣りますが、アレルギーのリスクが低い防腐剤です。

3)全成分表示から見えるナールスピュア

①ナールスピュアは、サッパリタイプの化粧水

この全成分表示をヒントにナールスピュアがどんな化粧水を考えてみましょう。

まず、上位の成分から言えることは、ナールスピュアは、乾燥肌対策に使える保湿化粧水の1種であることがわかります。

BGやグリセリンが上位で、BGがグリセリンより多いので、サッパリタイプのテクスチャーであることも推測できます。

ベタイン、1,2-ヘキサンジオール、ウィルブライドS-753なども保湿とテクスチャーの調整の役割を果たしています。

これが、全成分表示の上位成分からわかるナールスピュアの概要です。

②ナールスピュアを特徴づけるエイジングケア化粧品成分

ナールスピュアをエイジングケア化粧水として特徴づけているのが、ナールスゲン、アスコルビルリン酸Na、トコフェリルリン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、水溶性プロテオグリカンです。

これらの成分の中で、ナールスゲンは最高推奨濃度で配合していますが、その他の成分はそれほど高い濃度で配合していません。

ビタミンC誘導体は、濃度が高いと刺激性もあるため、それを避ける目的の配合にしていることが全成分表示から読み取れます。

また、ナールスゲン、ビタミンC誘導体がイオン導入に向く成分なので、ナールスピュアがイオン導入化粧水として使えることもわかります。

③ナールスピュアの安全性や刺激性を考える

防腐剤であるフェノキシエタノールは、全成分表示の最後なので微量であることがわかります。

また、全成分表示に記載のない成分からもナールスピュアの特徴がわかります。

まず、「エタノール」の記載がないことから、アルコールフリー化粧水であることがわかります。

また、香料、着色料、界面活性剤、ミネラルオイル(鉱物油)、パラベンの記載もありません。

こうしたことから、ナールスピュアは刺激が少なく、どんな肌質のエイジングケア世代の方にも使いやすい処方の化粧水であることが推測できるのです。

ビタミンC誘導体を配合しているので、敏感肌の方には使えない場合もありますが、普通肌、脂性肌や乾燥肌、混合肌、インナードライ肌でも使える化粧水なのです。

このように、全成分表示の読み方と各成分の特徴を理解しておけば、広告や化粧水ランキングに頼らなくても化粧品のメリットやデメリットが理解できるのです。

9.まとめ

化粧品の全成分表示のルールやそれができた背景、抜け道などについてご説明しました。

また、全成分表示の読み解き方も「ナールスピュア」を事例にご紹介しました。

いかがでしたか?

私たちがエイジングケア化粧品を提供するようになってまだ日が浅いのですが、全成分表示のように、自分たちの「普通」からすれば、「不思議」なルールがあります。

私たちは、できるだけお客さまに情報を開示することで、正しいご理解のお役に立ちたいと願っていますが、実際にエイジングケア化粧品を選んで使うのはお客さまご自身です。

この記事が、エイジングケア化粧品を選ぶ際の一助になれば幸いです。

ナールスブランドのエイジングケア化粧品は、可能な限りキャリーオーバー成分がある原料の使用を避けるように考えています。

しかし、製品設計上、どうしてもキャリーオーバー成分が含まれる原料を使わざるを得ない場合があります。

そんなエイジングケア化粧品が「ナールス ネオ」です。

ナールス ネオは、防腐剤を配合していません。

それは、キャリーオーバー成分にパラベンやフェノキシエタノールが配合されていて、追加で防腐剤を配合する必要がなかったからです。

つまり、全成分表示では、防腐剤の名称の記載義務がないのです。

そのため、「防腐剤無添加」のエイジングケア化粧品と言えなくはないのです。

しかし、実際には、微量であっても防腐剤が入っているが現実です。

そのため、全成分表示にはキャリーオーバー成分を明確に表示しています。

*ナールスゲン&ネオダーミル配合エイジングケア美容液「ナールス ネオ」

著者・編集者・校正者情報

(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト

著作(共著)

(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)

大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。

ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報ご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /