便秘の予防や解消には、食べ物から上手に栄養素を摂ることが大きなポイントの一つです。食物繊維や乳酸菌・ビフィズス菌、オリゴ糖、不飽和脂肪酸をとるようにしましょう。そこで、これら栄養素を含む便秘を解消できる可能性のある食べ物や飲み物をご紹介します。もちろん、良い生活習慣を身に着けることが大切です。

CONTENTS

1.便秘解消に役立つ栄養素ってどんなもの?

便秘の解消で大切なことは、食べる物に気をつけて、良い栄養素を摂って腸内の環境を整えることです。

そのための栄養素や摂り方は次のとおりです。

|

そこでまず、このポイントに基づいて、便秘の解消が期待できる、腸にとって良い栄養素をご紹介します。

1)食物繊維

食物繊維は、小腸では消化・吸収されずに大腸まで達する食品に含まれる成分です。便秘の予防や解消に効果があるだけでなく、血糖値の上昇や血中コレステロールの濃度を抑えるなどの効果もあります。

日本人(18~64歳)の食事から摂取する目標量は、男性で21g以上、女性で18g以上が1日あたりの推奨量とされていますが、多くの日本人では不足気味と考えられています1,2)。

食物繊維の種類としては、「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があります。また、食物繊維は腸の菌を育てる「プレバイオティクス」の一つです。

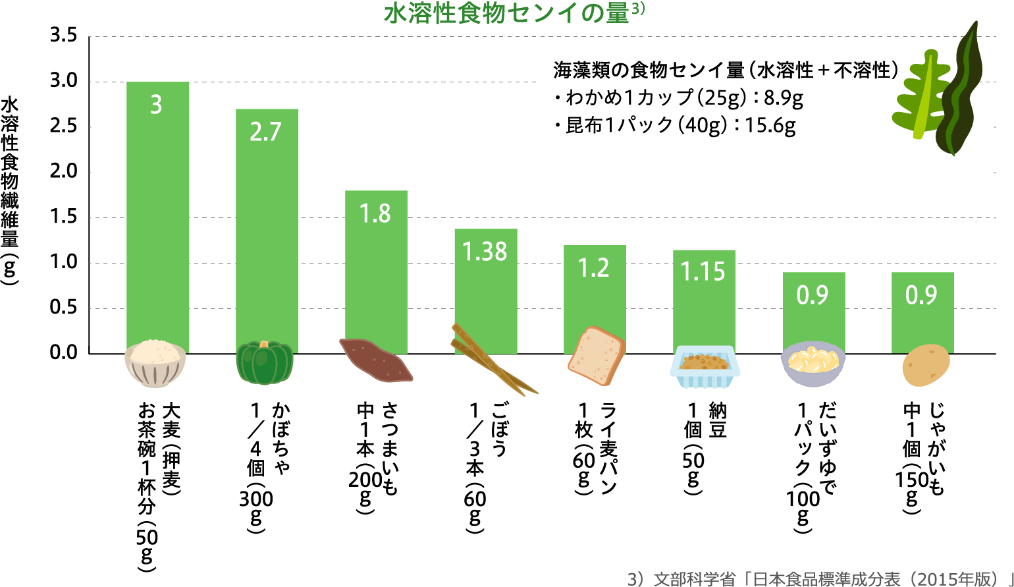

①水溶性食物繊維

水に溶けやすい食物繊維のことです。体内で水に溶けてゲル状になり、小腸で消化・吸収されずに大腸まで達し、硬くなった便を柔らかくすることで、排便をスムーズにします2,3)。

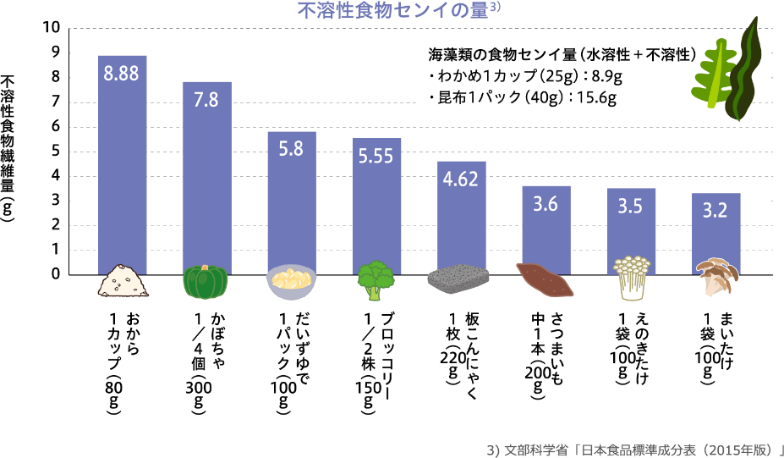

②不溶性食物繊維

水に溶けにくい食物繊維のことです。小腸で消化・吸収されずに大腸まで達して、便のかさを増やします。また、腸粘膜を刺激することで大腸の動きを活発にして、排便を促します1,2) 。

便秘の予防や解消のためには積極的に摂ってほしい成分です。

ただし、元々重度の便秘の方や腸の動きが悪い方は不溶性食物繊維を摂取をすることで便秘が悪化する場合もありますので、不溶性食物繊維を積極的に摂取する場合は少量から増やしていきましょう。

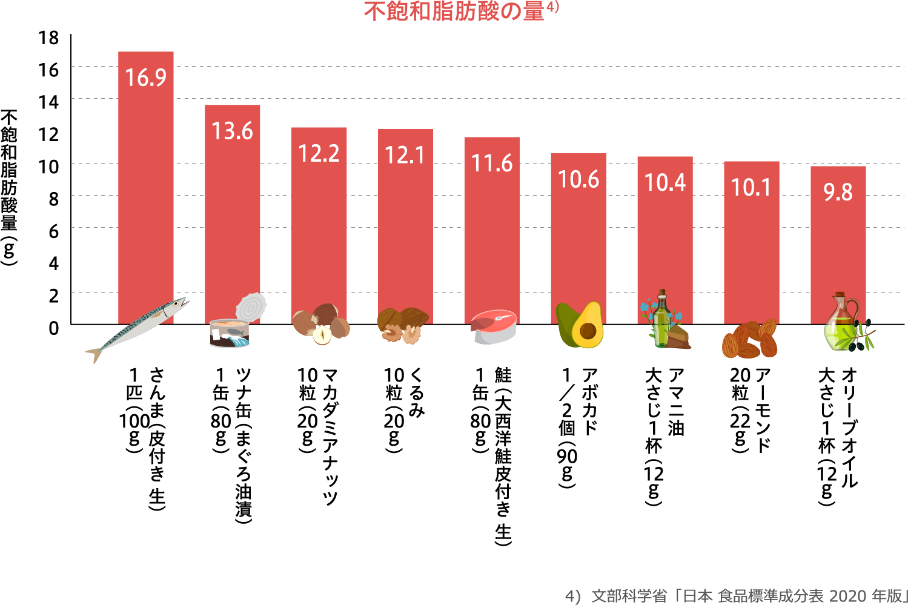

2)良質の脂質(不飽和脂肪酸)

①不飽和脂肪酸がおすすめ

不飽和脂肪酸は、魚類やナッツ類に多く含まれている油のことです。オレイン酸やリノール酸、α-リノレン酸などがあります。「オメガ3系」、「オメガ6系」などで表現されることもあります1)。

腸内の滑りを良くしたり、腸の動きを刺激したりして排便を促進させます4, 5)。不飽和脂肪酸は体内で合成されない「必須脂肪酸」であるため、食事でしっかり摂るようにしましょう6)。

②飽和脂肪酸には注意しましょう

肉類や乳製品に多く含まれており、常温で固形になる油のことで、代表例としてバターやラード、ココナッツオイルなどがあります7)。これらの油は揚げ物や加工肉などで使われることが多く、便秘を誘発する可能性がありますので、摂りすぎに注意しましょう。

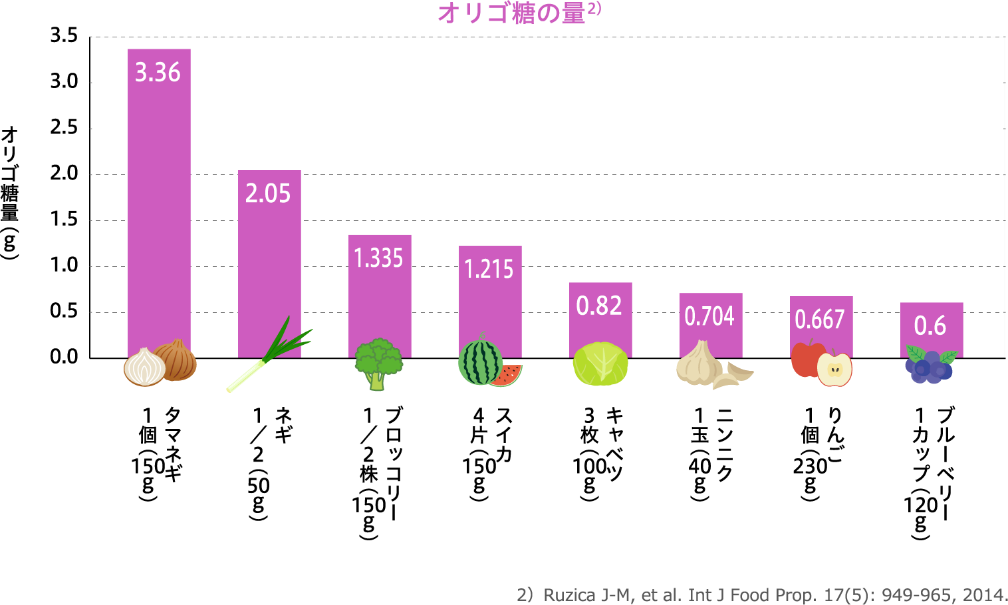

3)オリゴ糖

オリゴ糖とは、「糖質のうち、最小単位である単糖が2個から10個程度結びついたもの」のことです8)。

消化・吸収されずに腸まで達して、腸に良い菌(善玉菌)のエサとなり、善玉菌を増やす効果があります。その結果、腸内環境を整えます。また、便のかさを増やすことで、腸の動きを活発化させるはたらきもあります9)。オリゴ糖は、食物繊維と同じく、腸の菌を育てる「プレバイオティクス」の一つです。

オリゴ糖の摂取量については、「1日あたり5~15gを目安」に摂取すると、成人および高齢者の便秘症状を改善する可能性があると報告した論文もあります9)。

ただし、オリゴ糖を摂取することでお腹のガスが増える方も見えますのでオリゴ糖を摂取する場合はお腹のガスで張らないかは注意しましょう。

4)乳酸菌やビフィズス菌

乳酸菌は、発酵によって糖類から乳酸をつくり出す性質を持つ微生物のことで、人体に有益な善玉菌です10)。そしてビフィズス菌は、乳酸以外にも大量の酢酸をつくる微生物で、乳酸菌と同じく善玉菌です11)。

乳酸菌やビフィズス菌は、生きて腸に到達できる有用な微生物で「プロバイオティクス」といいます。

善玉菌を増やし、腸内環境のバランスを整えたり、腸の動きを活発化させて便のかさを増やし、排便を促します12)。

プロバイオティクスは腸内環境を整え、高齢者の便秘症にとって有用なことが複数の論文を検証したレビューで確認されています13)。

<乳酸菌とビフィズス菌はどう違うの?>

ビフィズス菌は、乳酸菌の一つという考え方もありますが、別の菌とする考え方もあります。

ともに腸内環境のバランスを整えますが、次のような違いがあります。

| 乳酸菌 | ビフィズス菌 | |

| 棲んでいるところ | 主に小腸 | 主に大腸 |

| 大腸内の菌数 | 1億~1000億 | 1兆~100兆 |

| つくる物質(代謝産物) | 酢酸 | 乳酸と酢酸 |

| 酸素がある場所での活動 | できる | できない |

5)ビタミン類(B群・C)

ビタミンB群、ビタミンCはともに水溶性ビタミンのため、たくさん摂取しても尿となって排泄されます。そのため、毎日、継続的にとりたい栄養素の一つです。

それぞれのはたらきをご紹介します。

①ビタミンB群

ビタミンB群とは、ビタミンB1・B2・B6・B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類を指します。ビタミンB群には神経の伝道速度を速めたり、神経そのものを修復する作用があります14)。

腸は神経に支配されていますが、ビタミンB群のはたらきで腸の動きが良くなり、便秘の改善が期待できます。

②ビタミンC

ビタミンCはアスコルビン酸とも呼ばれ、体内の酸化還元反応に広く関わるほかに、コラーゲンの生成、植物性食品からの鉄の吸収を助けるはたらきをしています14)。

ビタミンCには、便を柔らかくするはたらきがあります。また、乳酸菌の栄養素となって善玉菌を増やす効果があります。ですが、一度に多量のビタミンCをとると、まれに下痢を起こすことがあります。

<おすすめの栄養素を含むサプリメント>

<自分の腸内環境を知りたいなら>

腸内DNA検査「菌ドック」で腸内細菌叢から美肌と健康を目指そう!

<参考記事>

腸内環境を食物繊維や乳酸菌が豊富な食べ物で改善!便秘解消で美肌へ

2.便秘解消におすすめの食べ物

ここからは、腸にとって良い栄養素が含まれた食べ物にはどんなものがあるかについて、具体的にご紹介します。

1)食物繊維が豊富な食べ物

①水溶性食物繊維が豊富な食べ物

水溶性食物繊維は、麦や豆類、納豆、イモ類、かぼちゃなどの野菜、海藻類(わかめ・昆布)に豊富に含まれています。

<引用元>おなかのはなし.com

②不溶性食物繊維が豊富な食べ物

不溶性食物繊維は、かぼちゃ、ごぼう、イモ類、豆類、キノコ類、ココアなどに豊富です。

<引用元>おなかのはなし.com

2)良質な油(不飽和脂肪酸)が豊富な食べ物

不飽和脂肪酸は、さんまやツナ缶、鮭などの魚類に豊富に含まれています。また、マカダミアナッツやくるみ、アーモンドなどのナッツ類、オリーブオイルやアマニ油、えごま油などにも豊富です。

<引用元>おなかのはなし.com

<参考記事>

アーモンドを食べる習慣のある人は顔のシワが少ない?研究結果発表!

3)オリゴ糖が豊富な食べ物

オリゴ糖は、タマネギやネギ、大豆などの豆類、ブロッコリー、ごぼう、にんにく、アスパラガス、カリフラワー、アボカド、スイカ、バナナ、りんごなどに豊富です。

ビフィズス菌は、オリゴ糖をエサにして増えるので、これらの食べ物を積極的に摂りましょう。

<引用元>おなかのはなし.com

4)プロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌)が豊富な食べ物

乳酸菌やビフィズス菌は、ヨーグルトやチーズ、味噌、醤油、お酢、ぬか漬け、キムチ、ザーサイ、納豆などの発酵食品に豊富に含まれています。

<引用元>おなかのはなし.com

<参考記事>

5)ビタミンB群とビタミンCが豊富な食べ物

①ビタミンB群

ビタミン B群が豊富な食べ物は、次のようなものがあります15)。

- ビタミンB1:豚肉、うなぎ、精製されていない穀類(玄米や発芽玄米)など

- ビタミンB2:レバー、ブリ、納豆、牛乳、ほうれん草、ハツなど

- ビタミンB6:豚ヒレ肉、ささみ、赤身の魚類(カツオ、マグロ)、にんにく、バナナなど

- ビタミンB12:牡蠣やあさり、しじみなどの貝類や魚卵、焼き海苔、レバーなど

- ナイアシン:たらこ、マグロ、サバ、鶏むね肉、ささみ、エリンギなど

- パントテン酸:鶏レバーやハツ、ささみ、納豆、アボカドなど

- 葉酸:のりやレバー、モロヘイヤ、ブロッコリー、ほうれん草など

- ビオチン:レバーや卵、落花生、アーモンド、納豆など

②ビタミンC

ビタミンCが豊富な食べ物には、次のようなものがあります15)。100g中に含まれているビタミンC量は次のとおりです。

- 赤ピーマン:170mg

- 黄ピーマン:150mg

- ブロッコリー:120mg

- キウイフルーツ(黄):140mg

- 菜の花:110mg

- キウイフルーツ(緑):69mg

- イチゴ:62mg

- ネーブル:60mg

- レモン果汁:50mg

- キャベツ:41mg

- ジャガイモ:35mg

- サツマイモ:29mg

<参考記事>

3.便秘の解消を助ける飲み物には何がある?

健康な成人の便の約80%は水分です。

ですから、スムーズに出る便の硬さにするには、水分をしっかり摂ることが大切です。水分によって便は軟らかくなり、排便が促されます。

そこで、排便しやすい生活リズムをつくるために、毎朝起きてすぐコップ1杯の水を飲むのがおすすめです。

また、1日の水分摂取量は、体格による個人差はありますが、1日1.5L~2Lが目安です。

ここでは、水以外の便秘解消に役立つ飲み物をご紹介します。

1)白湯

白湯とは、一度水を沸騰させたあと、50度くらいまで冷ましたものです。

白湯を飲むことで便が軟らかくなるだけでなく、胃腸が温まることで腸のはたらきが活発になり、便の排出が促されるため、便秘解消が期待できます。

<参考記事>

2)お茶

①緑茶

緑茶とは、煎茶、玉露、かぶせ茶、ほうじ茶など日本茶の総称です。

緑茶に含まれるポリフェノールの一種「茶カテキン」には、腸内環境を整え善玉菌を増やすはたらきがあります。だから、便秘の解消に役立ちます。

一方、緑茶に含まれているカフェインには、腸を刺激して排泄を高める効果がありますが、利尿作用があるため、水分がすぐに排出されてしまいます。だから、便を形づくるために必要な水分が足りなくなる可能性もあります。また、カフェインには胃酸分泌を促しますので逆流性食道炎が悪化する場合もあるので緑茶の飲み過ぎには注意しましょう。

<参考記事>

②ハトムギ茶

ハトムギ茶は、不溶性食物繊維が豊富に含まれているので、便秘の解消に役立ちます。

また、お肌や内臓の炎症を抑える効果があるといわれており、腸内環境の改善にも役立ちます。

③ルイボスティー

ルイボスティーに含まれるポリフェノールは、腸内の悪玉菌の排泄を促して腸内を善玉菌が優位な環境にするはたらきがあり、便秘解消効果に期待ができます。

また、ルイボスティーにはミネラルの一つであるマグネシウムが含まれています。マグネシウムの酸化物の「酸化マグネシウム」は、便秘の治療薬にも使われている成分で、腸内で水分を吸収する作用があるため、便を軟らかくして、便秘を解消します。

3)ココア

ココアにはリグニンという不溶性食物繊維が含まれています。また、水溶性食物繊維も含まれています。

そのため、便秘の予防や解消効果が期待できるのです。

実際に、ココアで排便回数、排便量ともに改善したという報告もあります16)。しかし、ココアのカロリーは高いので、飲み過ぎは体重を増やすリスクになります。1日に飲む量はカップ1〜2杯程度に留めましょう。

4)牛乳

牛乳には、難消化性の乳糖が含まれています。そのため、乳糖の一部が消化されずに大腸に到達します。これが腸内環境を整えてぜんどう運動を活発にさせるので、便秘の予防や解消に役立っています。

5)コーヒー

最近の研究17)で、コーヒー豆のカスから抽出・精製した液の中には、整腸作用が期待できるコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれていることがわかりました。

コーヒー豆マンノオリゴ糖は、大腸で善玉菌の栄養素となるので、腸内環境が整います。その結果、ぜんどう運動が活発になり、便秘の予防や解消に役立ちます。

一方、コーヒーに含まれるカフェインには腸を刺激して排泄を高める効果がありますが、利尿作用があるため、水分がすぐに排出されてしまいます。ですから、飲み過ぎには注意しましょう。

<参考記事>

4.便秘解消・予防のための食生活3つのポイント

便秘を早く解消するには、栄養素や食べ物の種類に加えて、次の点も意識しましょう。

1)バランスの良い食生活

一度に大量に食べたりせず、毎食バランスよく、決まった時間に食べるようにしましょう。

食事時間にゆとりをもって、よく噛むようにしましょう。

2)1日3回規則正しく食べる

食事は、規則正しく決まった時間に1日3回食べるようにしましょう。

特に朝ごはんはしっかり食べましょう。胃に食事が入ることで胃結腸反射が起こり腸のスイッチが入り、就寝中に降りてきた便が排出されやすくなります。

また、便秘の予防のためには、暴飲暴食は控えましょう。

5.便秘と食べ物・栄養素に関するよくある質問

Q1.冬の便秘解消におすすめの食べ物はありますか?

冬は体を温めて便秘対策ができる食べ物がおすすめです。

納豆、しょうが、きのこ、かぼちゃ、ごぼうなどがあります。

<参考記事>

Q2.食べ物で便秘が解消しない場合は、どうすれば良いですか?

食べ物で便秘が解消しない場合は、早めに消化器内科などのクリニックや病院を受診しましょう。

<参考記事>

Q3.食べ物で便秘が解消すると肌荒れもよくなりますか?

腸内環境が整うと肌にも良い影響があります。

腸内環境の乱れが原因の肌荒れなら、改善する可能性があります。

しかし、ほかの原因で肌荒れが起こっている場合は、改善しません。

<参考記事>

6.まとめ

便秘の解消に役立つ栄養素や、それら栄養素を含む食べ物や飲み物をご紹介しました。

便秘でお悩みの方は、ぜひ、参考にして食生活に上手に取り入れてください。

しかし、食事に気を付けても便秘がなかなか改善しない場合などは、大腸がんなどの病気の可能性もありますので、消化器専門医のいるクリニックや病院などの医療機関を受診して、医師に相談しましょう

<おすすめのサイト>

<参考>

1)厚生労働省 e-ヘルスネット 食物繊維の必要性と健康(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-001.html).

2)日本人の食事摂取基準(2020年度版)

3)Okawa Y, et al. Biopsychosoc Med 13; 10: 2019.

4)Deng Z, et al. Food Res Int 143; 110273: 2021.

5)Kwiatkowska M, et al. Adv Clin Exp Med 30; 471-480: 2021.

6)Asif M, et al. Malay J Pharm Sci 8; 1-12: 2010.

7)Johns Hopkins Medicine「Foods for Constipation」(https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/foods-for-constipation)

8) 厚生労働省 eヘルスネット「オリゴ糖」

9)Nittynen L, et al. Scand J Food Nutr 51; 62-66: 2007.

10) 厚生労働省 eヘルスネット「乳酸菌」

11)厚生労働省 e-ヘルスネットeヘルスネット「ビフィズス菌」

12)谷口啓子他. 日本生理人類学会誌 20(2): 103-109, 2015.

13)Martínez-Martínez MI, et al. Arch Gerontol Geriatr 2017; 71: 142-149.

14)太田好次. ファルマシア 2015; 51: 187-192.

16)杉山和久, ほか. 薬理と治療 2017; 45: 653-662.

17)藤井繁佳, ほか. 薬理と治療 2017; 45: 1095-1116.

著者・編集者・校正者情報

(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト

著作(共著)

(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 やすだともよ)

医学出版社、医学系広告代理店にて編集・ライターとして、医師向け、患者向けの情報提供資材や書籍等の記事の編集・執筆や、国内・海外医学会取材・記事執筆を行う。

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報をご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひ、ご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /