体温を上げることで免疫を高め、不眠や肩こりが改善できるといわれています。

逆にいえば、低体温の人ほど不眠症や肩こりになりやすく、風邪もひきやすいのです。

今回、それを示す株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットが行った「体温に関するアンケート調査」結果をご紹介します。

また、その結果を考察しながら、体温アップで不眠・肩こりを改善して健康と美肌を導く方法をご紹介します。

CONTENTS

1.体温をアップして不眠や肩こりを改善したいあなたへ

「体温アップで免疫を高める!不眠・肩こりを改善して健康と美肌へ」をお届けします。

体温は自分の健康状態をはかるバロメーターの1つですが、あなたはご自身の平熱をご存じですか?

日本人の平均体温として用いられているのは、1957年に実施された10~50歳代の健康な男女3094人(検温時間30分)を対象に行われた研究結果から、36.89±0.34℃になります。

つまり、医学的な測定では約37℃というのは平熱になりますが、もちろん個人差はあります。

また、年齢によっても平均体温は変化します。

子供は体温が高めで大体36.5~37.5℃くらいが正常範囲といわれていて、10~15歳頃に一定に落ち着いてきます。

そして高齢者になると、体温は低くなります。

成人と高齢者を対象とした研究では、65歳以上の高齢者では50歳以下よりも体温は0.2℃以上低かったことがわかりました。

そんな体温は、免疫と関係が深いと考えられています。

たとえば、体温が低いと血行が悪くなって、冷え性、不眠症、肩こりのほか、風邪をひきやすいことが知られています。

だから、今では体温をアップして免疫アップや健康・美肌を目指す温活に取り組む方が増えています。

そんな低体温を改善するための記事としては、ナールスエイジングケアアカデミーの編集部ニュースで「低体温は体調不良のもと!体温を高く保つ5つの生活習慣で健康と美肌」を取り上げました。

今回は、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットが行った「体温に関するアンケート調査」をもとに、体温アップで免疫を高めて、不眠・肩こりを改善する方法をご紹介します。

また、美肌をキープする方法や免役と体温の関係なども取り上げます。

2.「体温に関するアンケート調査」の概要

株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットが20代~50代のエイジングケア世代の毎日体温を計測している女性を対象に行った「体温に関するアンケート」の概要と結果をご紹介します。

体温に関するアンケート調査の概要は次のとおりです。

【調査概要】体温に関するアンケート

調査期間:2020年3月5日(木)~ 2020年3月6日(金)

調査方法:インターネット調査

調査人数:1,059人

調査対象:20代~50代の毎日体温を計測している女性

モニター提供元:ゼネラルリサーチ

【参考】

田坂定考ほか. 健常日本人腋窩温の統計値について. 日新医学 44, 635-638, 1957.

入来正躬ほか. 老人腋窩温の統計値. 日老医誌 12, 172-177, 1975.

3.「体温に関するアンケート調査」の結果

ここからは、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットが行った「体温に関するアンケート」の結果をご紹介していきます。

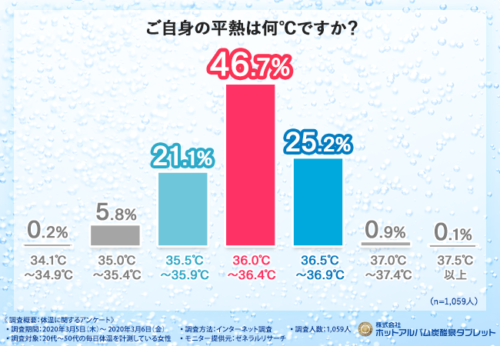

1)平熱は36℃台前半の人が約半数

①アンケート調査結果

まず、「ご自身の平熱は何℃ですか?」と聞いたところ、「36.0℃~36.4℃」(46.7%)が最も多く、次いで「36.5℃~36.9℃」(25.2%)、「35.5℃~35.9℃」(21.1%)と続きました。

また、若干数ですが「34.1℃~34.9℃」と低体温の人(0.2%)がいる一方、37.0℃以上の人も1%いました。

多くの人の平熱は36℃台のようですが、35℃台も意外と多い印象を受けます。

<ご自身の平熱は何℃ですか?>

②ナールスエイジングケアアカデミー編集部コメント

日本人の平均体温の基準とされている36.89±0.34℃の範囲よりも低い「36.0℃~36.4℃」が多く、また35℃後半台の方も多い結果でした。

これは、自身や周りから日ごろ聞く体温と大体近い感覚なので、もしかしたら日本人の体温が下がってきているのかもしれません。

あるいは、平均体温の基準となっている研究が実施された約60年前で使われた体温計と今の体温計の性能の違いや、医学的測定方法で測定していないことが、この結果に反映されているのかもしれませんね。

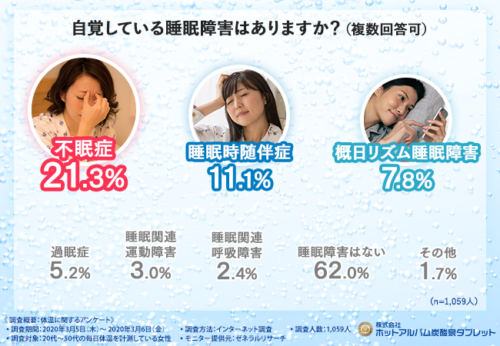

2)不眠症に悩んでいる人は2割以上

①アンケート調査結果

次に、「自覚している睡眠障害はありますか?(複数回答可)」との質問には、21.3%の人が「不眠症」と回答しました。

次いで、「睡眠時随伴症」(11.1%)、「概日リズム睡眠障害」(7.8%)、「過眠症」(5.2%)、「睡眠関連運動障害」(3.0%)、「睡眠関連呼吸障害」(2.4%)と続きました。

一方、「睡眠障害はない」と回答した人は6割以上いました。

そこで、「睡眠障害はない」と回答した人たちを体温別に見たところ、35.9℃以下は59.1%、36.0~36.4℃は61.8%、36.5℃以上は65.5%と、体温が高いほど「睡眠障害はない」と回答した人の割合も高くなっていることがわかりました。

このことから、体温の低さが睡眠にも影響を及ぼしていることが予測されます。

<自覚している睡眠障害はありますか?>

②ナールスエイジングケアアカデミー編集部コメントと睡眠の質を上げる方法

体温と睡眠の質には密接な関係があることが、さまざまな研究結果で示されています。

体温が一番低いのが早朝、夕方4時頃に一番高くなり、また夜に向かって低くなっていきます。

夜に低くなるのは、からだがほとんど活動しないということと、「眠る準備」をするからです。

赤ちゃんは眠くなると手足がぽかぽかしていますよね。

これは、皮膚から熱を外に放散することで深部体温(からだの内部の温度)が下がるので、からだ全体の代謝も下がって、眠りにつきやすくなるためです。

そして、ぐっすりとよく眠るほどに、体温も大きく低下することがわかっています。

でも、低体温の人では手足が冷えている冷え性の人も多いと思いますが、その場合、熱の放散が少なくなって、深部体温が下がりにくくなります。

これが、ぐっすりと眠るのを妨げている可能性があります。

そのほかにも、3つ目に多かった「概日リズム睡眠障害」。

昼夜のサイクルと体内時計のリズムが合わないため、自らが望む時間帯に眠ることができず、活動に困難をきたす睡眠障害のことですが、これを避けるには、寝る直前までテレビやスマホ、PCを見ないことです。

これらの画面から出ているブルーライトを浴びていると、自律神経系をはじめ内分泌系や免疫系に良くありません。

夜に浴びるとメラトニンの分泌量が増えないので睡眠障害が引き起こされることがありますので、この点も注意してくださいね。

逆に、「ブルーライトをうまく浴びてアンチエイジングや健康に役立てよう!」で取り上げたとおり、朝の一定時間だけブルーライトを浴びることは睡眠の質アップに良い方法です。

ぐっすりと深く、質の良い睡眠のとり方については、下記の本を参考にしてみてください。

*一流の睡眠- 「MBA×コンサルタント」の医師が教える快眠戦略のレビュー

*スタンフォード式 最高の睡眠(西野精治)のレビューと美肌への活用法

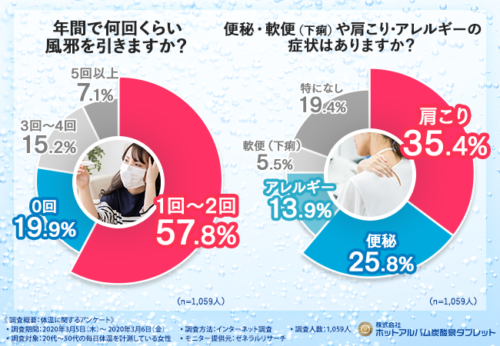

3)風邪や便秘、肩こりといった体調不良に悩まされている人は多い!?

①アンケート調査結果

さて、ここからは体調に関するアンケート結果です。

「よくかかる病気は?」聞かれると風邪が思い浮かぶ人も多いだろうということで、「年間で何回くらい風邪をひきますか?」ということを質問しています。

一番多い回答が、「1~2回」(57.8%)で、次いで「0回」(19.9%)、「3~4回」(15.2%)、「5回以上」(7.1%)と続きました。

6割近い人が年1回は風邪をひいている一方、約2割はまったく風邪をひいていないことがわかりました。

次に、「便秘・軟便(下痢)や肩こり・アレルギーの症状はありますか?」と質問したところ、「肩こり」(35.4%)を感じている人が最も多く、次いで、「便秘」(25.8%)、「特になし」(15.9%)、「アレルギー」(13.9%)、「軟便(下痢)」(5.5%)という結果でした。

やはり、女性に多い悩みの「肩こり」や「便秘」という回答が多く聞かれた一方、「特になし」とする人も約2割いました。

<年間で何回くらい風邪をひきますか?また便秘・軟便や肩こり・アレルギーの症状はありますか?>

②エイジングケアアカデミー編集部コメントと肩こりなどを改善する方法

風邪をひく回数や、肩こり・便秘・アレルギーといった体調不良があると回答した人の体温別の結果が示されていないので、具体的に体温が何℃の人がどういう症状で悩んでいるのかはわかりません。

しかし、アンケート回答者の7割近くが日本人の平均体温よりも低い35.5~36.4℃の人なので、何らかの影響を受けている可能性は否定できません。

体温が低いと、自律神経のバランスが崩れるので、便秘・下痢、肩こり、冷え性、頭痛、不眠などが引き起こされます。

便秘・下痢、肩こり、冷え性、頭痛、不眠などの改善には、体温アップで代謝を上げることが大切です。

その結果、免役も上がります。

<参考記事>

*風邪に抗生物質(抗菌薬)はNG!腸内細菌を乱して肌荒れのリスクも

4)温活の結果、体温が上がった人、風邪をひきにくくなった人は約3割

①調査結果

ここ数年“温活”という言葉がメディアなどでも取り上げられています。

“温活”とは、健康を維持するために、基礎体温(平熱)を適正な温度まで上げる活動、つまりからだを温める活動のことを指します。

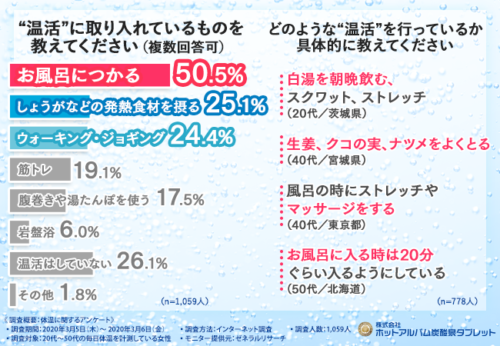

そこでまず、「“温活”に取り入れているものを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「お風呂につかる」(50.5%)という回答した人が最も多く、次いで「しょうがなどの発熱食材を摂る」(25.1%)、「ウォーキング・ジョギング」(24.4%)、「筋トレ」(19.1%)、「腹巻きや湯たんぽを使う」(17.5%)、「岩盤浴」(6.0%)と続きました。

また、「温活はしていない」と回答した人も26.1%おり、これは回答者の約4人に1人の割合です。

<“温活“に取り入れているものを教えてください。またどのような”温活”を行っているか具体的に教えてください>

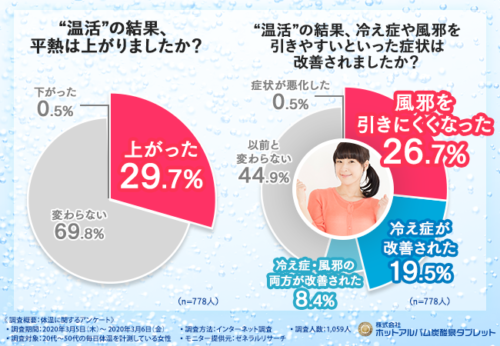

次に、「“温活”の結果、平熱は上がりましたか?」との質問には、約7割が「変わらない」(69.8%)としています。

一方、約3割は「上がった」(29.7%)と回答しており、温活の効果はその方法によって左右されるのかもしれません。

また、「“温活”の結果、冷え症や風邪をひきやすいといった症状は改善されましたか?」と聞いたところ、半数以上が「風邪をひきにくくなった」(26.7%)と回答し、ついで「冷え症が改善された」(19.5%)、「冷え症・風邪の両方が改善された」(8.4%)と続きました。

<“温活”の結果、平熱は上がりましたか?また“温活”の結果、冷え性や風邪をひきやすいといった症状は改善されましたか?>

そのほかにも、温活効果を感じていると回答した人は約4割いました。その人たちの具体的な温活効果を紹介します。

- 朝低血圧で起きられなかったのが、目覚めてすぐ動けるようになった(20代/大阪府)

- 肌がきれいになった(20代/神奈川県)

- 生理不順が治った(30代/兵庫県)

- 食べても太らなくなった(40代/千葉県)

足が冷たく眠れないことが無くなった(50代/埼玉県)

免疫力と体温は非常に深い関係があり、体温が1度下がると免疫力は37%低下し、体温が1度上がると免疫力が5~6倍上がるといわれています。

今回の調査で、正しい“温活”を行えば体温が上がり、免疫力も高まることが見えてきました。

さまざまな病気のリスクを減らし、今後の健康維持のためにも、効果的な“温活”で平熱を上げて、免疫力を高めましょう。

②エイジングケアアカデミー編集部コメントと免疫アップの方法

温活の結果、7割の人は体温に変化を感じられなかったとのことですが、体温が1℃下がると免疫力が37%低下し、1℃上がると5~6倍になるというエビデンスは見つかりませんでした。

ただ、温活はからだにとって良いことは確かです。

冷え性だと血液の循環が悪くなり、むくみがでたり、肩こり、頭痛や自律神経の乱れ、生活習慣病にかかる場合もあります。

そのほかにも、お肌のくすみや目の下のクマの1つである青ぐまなどのお肌悩みの原因にもなります。

特にエイジングケア世代の女性の場合、更年期で女性ホルモンのバランスが乱れ、冷え性の割合が増えていきます。

だから、まずはアンケートでも一番多かった、お風呂につかるのが手軽にできますよね。

からだを温めるとヒートショックプロテイン(HSP)が増えます。

このHSPは、免疫を高めてからだを守ってくれたり、お肌の細胞の回復を助けてくれるので、しわやシミなどの予防効果や、美肌をもたらしてくれます。

そのほかに、シルクの下着を使った温活やテレビを見たり読書しながら足元を温めたり、からだを温める食べ物や飲み物を積極的にとるようにするのもオススメです。

からだを温める入浴法やHSPを増やす方法は、以下も参考にしてみてくださいね。

*「たった1℃が体を変える ほんとうに健康になる入浴法」で美肌へ!

*ヒートショックプロテイン(HSP)47はエイジングケアに大切な成分

*HSP(ヒートショックプロテイン)を増やす7つの方法で美肌へ!

*HSP(ヒートショックプロテイン)でシワやほうれい線が予防できる!

*シミを予防するHSP(ヒートショックプロテイン)の効果とは?

*「42℃温めで素肌美人」を活用してアンチエイジングとエイジングケア

*「ヒートショックプロテイン加温健康法」の活用法と内容・特徴

4.免疫と体温アップの関係は?

1)免疫と低下の影響

免疫とは、その漢字のとおり「疫(えき)から免れる(まぬがれる)」の意味です。

医学的にいえば、体内で発生したガン細胞や外から侵入した細菌やウイルスなどを常に監視し撃退する自己防衛システムのことです。

免疫は2種類あります。

抗体が主役になる液性免疫と免疫を担う細胞や物質が中心になる細胞性免疫があります。

たとえば、はしかやウイルス感染に一度かかると、2度とかからなくなるのが液性免疫です。

今回の記事で紹介した睡眠や肩こりなどと関係するのは、細胞性免疫です。

免疫の仕組みはとても複雑です。

白血球にある好中球・好酸球・好塩基球からなる顆粒球、B細胞・T細胞・ナチュラルキラー細胞からなるリンパ球、マクロファージ・樹状細胞からなる単球の3つに分類されます。

これらは、精密に連携しながらからだを守っているのです。

体温の低下や紫外線ダメージが免疫を低下させますが、免疫力が下がることで、今回、ご紹介したほかに次のようなトラブルが起こります。

2)体温アップで免疫が高めよう

免疫細胞は血液の白血球にいます。

体温が下がり血行が悪くなると、体内に異物を発見しても反応が遅くなってしまいます。

免疫力が正常に保たれる体温は36.5℃程度といわれています。また、37℃くらいまでなら高い状態を維持できると考えられています。

今回の調査結果では、約75%の方の平熱が36.5℃以下でした。だから、体温をアップして免疫を上げる必要があります。

特に、現代の生活習慣病であるガンが好む体温は35度だといわれています。

だから、36度未満の方はそのリスクが高い可能性があります。

原因は定かではありませんが、体温を上げることでガンのリスクも減る可能性があります。

ほかにも、体温アップは次のようなメリットがあります。

- 新陳代謝が活発になり若々しい心身が保てる

- 基礎代謝が上がることでダイエットにも良い、メタボにもなりにくい

- ストレスにも強く病気にかかりにくくなる

- 脳の血行促進で記憶力低下や認知症の予防につながる

- 骨粗鬆症になりにくい

3)腸内環境を整えて免疫アップ

免疫細胞の約6割は腸にいるといわれます。

だから腸内環境を整えることが、免疫細胞を活性化する上でとても大切です。

腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やすことが大切です。

そんな腸内の善玉菌を増やすには、ヨーグルトなどの乳製品で乳酸菌を体内に取り込むことがおすすめです。

また、乳酸菌のほかに、麹菌、酵母菌、酢酸菌、納豆菌などを作る発酵食品もおすすめ。

発酵食品には、味噌、醤油、酢、納豆、ぬか漬け、たくあん、キムチ、チーズなどがあります。

なかでも味噌は、大豆でできているので女性ホルモンのバランスを整える食べ物です。

また、日本酒、ビール、焼酎、ワインは発酵飲料です。お酒も上手な飲み方で美肌や健康にメリットがあるのです。

<参考記事>

*ヨーグルトは夜に食べるのが効果的!おすすめの食べ方と乳酸菌の効果

*「発酵食品で体を元気に!」@健康ラボステーションのセミナーに参加してきました

<参考書籍>

*便活ダイエット ~便秘外来の医師が教える、排便力がアップする11のルール

5.体温アップで免疫を高める方法を整理!

アンケート結果に対するナールスエイジングケアアカデミー編集部コメントの中で、体温アップで免疫を高める方法を紹介しましたが、ここでも整理してみます。

1)入浴も体温アップと免疫に良い

アンケート結果のコメントでも、第1位の「お風呂につかる」効果について取り上げました。

最近では、シャワーで済ませる人も多いと思いますが、体温アップのためには、湯船につかる入浴がおすすめです。

体温アップだけでなく、副交感神経が刺激されて心身がリラックスできます。

その結果、ストレス解消や睡眠の質をアップすることもできます。

<参考動画>

【ゴールデンタイムは非常識?】睡眠は化粧品よりも美肌に大切ってホント?

2)食べ物・飲料や栄養素

アンケートでも「しょうがなどの発熱食材を摂る」が第2位でした。

ほかにも、にんにくやごぼう、玉ねぎなどの野菜、玄米、全粒粉のパンなどは体温アップに効果的です。

また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品、白湯などの温かい飲料を飲むこともおすすめです。

栄養素としては、コラーゲンが免疫に良い影響を及ぼすことがわかってきました。

ほかにも、GABA(ギャバ)はストレス緩和や成長ホルモンの分泌を促す効果があります。

コラーゲンは鶏皮、ふかひれ、すじ肉などに豊富ですが、コラーゲン・サプリメントで摂るのも良い方法です。

GABAは、玄米、かぼちゃ、じゃがいも、トマト、ナス、アスパラガス、発酵食品などに多く含まれます。

<参考記事>

3)適度な運動

アンケートでは、「ウォーキング・ジョギング」が3位、「筋トレ」が4位でした。

適度な運動には、筋肉量を増やして体温を上げる効果があります。

また、セロトニンやエンドルフィンなどの精神安定効果があるホルモンを分泌させます。

ウォーキングなら、30分程度は続けることがおすすめです。

ほかにもストレッチやヨガ、スクワットなども良い方法です。

特に、スクワットはふくらはぎや太ももに必要な筋肉がつくので、引き締まった下半身をつくりながら血行を改善できます。

ただし、無理な運動はからだの酸化を進めるのでマイナスです。

適度な運動を心がけましょう。

4)体を温めるグッズや衣類を

温活グッズとしてシルクの靴下や下着をご紹介しましたが、腹巻き、カイロ、湯たんぽなども体温アップに効果的です。

また、女性はタイツを着用したり、ひざ掛けを使うことも良い方法です。

5)ストレス解消

ストレスを感じると、体内でコルチゾールというホルモンが出ます。

コルチゾールには筋肉を分解するはたらきがあるので、大きなストレスがかかると体温が下がって免疫が低下するリスクに。

ストレスは肌荒れの原因にもなりますが、免疫にも良くない影響を及ぼすのです。

だから、ストレスを上手に解消することが大切です。

趣味や音楽、お笑いなど何でも楽しめるもので、ストレスを解消しましょう。

<参考記事>

*ストレスオフの女性がこの2年で増加!そのリラックス方法TOP10

*ストレスオフの秘訣は「音楽習慣」だった! 20代からシニアまで大調査

6.編集後記

「体温アップで免疫を高める!不眠・肩こりを改善して健康と美肌へ」をお届けしました。

株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットが行った、20代~50代の毎日体温を計測している女性を対象とした「体温に関するアンケート」の結果をご紹介し、その結果をもとに、不眠や睡眠障害を解消するための対処法や、からだを温める入浴法、からだが温まると増えるHSP(ヒートショックプロテイン)の効果などもご紹介しました。

体温は1日のうちでも変化しますし、季節や環境などにも左右されます。

でも、自分のからだの状態や異変を知るためには、とても重要なバロメーターです。

中年・壮年期までは活動量が多いので、体温を高めておくことでエネルギッシュに活動できますが、65歳あたりからは活動量の低下にともなって体温も下がるそうです。

体温が下がったからといって悪いことではなく、むしろ体温が低い人の方が長生きするとのエビデンスもあります。

年代によって変化する体温なので、自分の健康状態を把握するためにも、毎日が難しくても定期的に体温を測定して、自分の平熱を把握しておきたいですね。

この記事「体温アップで免疫を高める!不眠・肩こりを改善して健康と美肌へ」が、ナールスエイジングケアアカデミーの読者の皆様にお役に立てば幸いです。

【参考】Ziad Obermeyer, et al. Individual differences in normal body temperature: longitudinal big data analysis of patient records. BMJ. 2017 Dec 13;359:j5468. doi: 10.1136/bmj.j5468.

著者・編集者・校正者情報

(執筆:エイジングケアアカデミー編集部 やすだともよ)医学出版社、医学系広告代理店にて編集・ライターとして、医師向け、患者向けの情報提供資材や書籍等の記事の編集・執筆や、国内・海外医学会取材・記事執筆を行う。

(編集・校正:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト。

著作(共著)

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報ご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /